L’8 novembre 1926 Gramsci venne arrestato nella sua casa e rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, nonostante l’immunità parlamentare di cui godeva in quanto eletto deputato nelle elezioni del 6 aprile 1924.

Di Antonio Gramsci si parla e si scrive ancora oggi molto, i suoi interventi e le sue lettere dal carcere. Contromaelstrom.com, il blog di Salvatore Ricciardi, ne ricorda oggi l’arresto in un articolo in cui riporta anche un brano tratto dalla sentenza di condanna, nel 1970, del direttore responsabile (ruolo ricoperto inizialmente da Piergiorgio Bellocchio, che prestava solo la firma per aggirare la norma fascista che impone un giornalista iscritto all’ordine come direttore responsabile, a cui seguirono molti altri intellettuali) e due lettere indirizzate alla cognata Tatiana.

L’8 novembre 1926 Gramsci venne arrestato nella sua casa e rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, nonostante l’immunità parlamentare di cui godeva in quanto eletto deputato nelle elezioni del 6 aprile 1924.

[ per reati analoghi sono stati processati e condannati numerosi/e compagni/e negli anni Settanta e Ottanta nella cosiddetta repubblica democratica italiana. Ad esempio: «La lotta di classe esiste, ma ciò non significa che le classi sociali in contrasto tra loro debbano necessariamente odiarsi. L’istigazione all’odio tra le classi vulnera la tranquillità sociale e, potendo sfociare nella violenza, non si concilia con il metodo democratico». Sentenza di condanna a 15 mesi di carcere comminata dalla Corte di Assise di Milano, nella primavera del 1970, al direttore responsabile di «Lotta continua»]

[ per reati analoghi sono stati processati e condannati numerosi/e compagni/e negli anni Settanta e Ottanta nella cosiddetta repubblica democratica italiana. Ad esempio: «La lotta di classe esiste, ma ciò non significa che le classi sociali in contrasto tra loro debbano necessariamente odiarsi. L’istigazione all’odio tra le classi vulnera la tranquillità sociale e, potendo sfociare nella violenza, non si concilia con il metodo democratico». Sentenza di condanna a 15 mesi di carcere comminata dalla Corte di Assise di Milano, nella primavera del 1970, al direttore responsabile di «Lotta continua»] ============

============ «Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo.

«Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo.Domani, domenica 5 novembre, al teatro Teatro Altrove (Genova) una “Masterclass” con il regista Andrea Segre (15- 18) seguita dalla proiezione di due opere del regista: alle 18.30 Ibi, presentato fuori concorso al 70º Festival di Locarno, e L’ordine delle cose. Al termine della proiezione, Andrea Segre parlerà del film col pubblico e con Stefano Kovac, presidente di Arci Genova, e Giulia Iannello, curatrice della programmazione cinematografica dell’Altrove insieme all’associazione Laboratorio Probabile Bellamy. Biglietti 6€ intero, 5€ ridotto per i soci delle associazioni promotrici. Di seguito trovate l’intervista rilasciata da Andrea Segre a Altraeconomia.

“Abbiamo una pulsione innata a difendere i bisogni contro il potere, ma se questi sono rappresentati da chi sta ai margini ci inventiamo per lui altre definizioni o, al peggio, lo ignoriamo”. Intervista al regista del film “L’ordine delle cose” sui viaggi illegali dalla Libia all’Italia, dal 7 settembre nelle sale italiane

Regista di film e documentari per cinema e televisione, Andrea Segre è tra i fondatori di ZaLab, un’associazione e uno spazio partecipativo nato 11 anni fa per la produzione di documentari sociali e progetti culturali. Il protagonista del suo ultimo film –“L’ordine delle cose”, prodotto da Jolefilm- è un alto funzionario del ministero degli Interni, specializzato in missioni contro l’immigrazione irregolare, che deve confrontarsi con i viaggi illegali dalla Libia all’Italia. Presentato in anteprima alla 74esima Mostra del cinema di Venezia, il film sarà proiettato per la prima volta domani (martedì) a Padova, alle 20.30, ai giardini della rotonda in piazza Mazzini. E dal 7 settembre sarà nelle sale italiane.

Il tuo ultimo lavoro affronta la questione dell’immigrazione e la crisi d’identità dell’Europa. In che modo il vostro racconto cinematografico ci porta dentro questi temi?

AS Da diversi anni con Zalab seguiamo una direzione principale, l’idea di un cinema partecipato: in altre parole, vogliamo scoprire un punto di vista diverso dal nostro e accompagnare lo spettatore in questo cambiamento. Ne “L’ordine delle cose” abbiamo adottato lo sguardo di chi è fermamente convinto che gestire e bloccare il traffico dei migranti sia la cosa giusta da fare. Non abbiamo preso lo sguardo “cattivo” e xenofobo di alcuni -sarebbe stato troppo facile-, ma quello di chi cerca di fare questo lavoro in modo ordinato, convinto che abbia un senso. Anche questa è una strada per continuare il percorso del cinema partecipato: abbiamo conosciuto chi fa questo lavoro, li abbiamo incontrati e ci siamo confrontati con loro per allargare il nostro punto di vista. Agire questo “ordine delle cose” impone loro la regola numero uno: non conoscere mai l’altro, non considerarlo un essere umano, ma fermarsi all’indifferenza dei numeri.

Si può infrangere questa regola? Esistono delle mediazioni possibili?

AS In questi anni, scegliendo alcune parole come “rifugiato” o “richiedente asilo” per sottrarre le persone alla definizione di “profugo”, siamo entrati anche noi in un gioco ipocrita, che ha a che fare con la regola numero uno. Ovvero, sembra che ci possiamo relazionare solo con chi ha un effettivo diritto di accoglienza nel nostro Paese. Credo invece che dovremmo guardare ai bisogni delle persone e parlare di diritto alla mobilità: la possibilità di ciascuno di muoversi.

Così, entrando nell’archivio di Ibi (una donna nata in Benin e approdata a Napoli, protagonista del docufilm “Ibi”, presentato a Locarno lo scorso agosto) e dandole la voce del racconto, ho capito che il primo desiderio di un migrante che riceve un permesso di soggiorno è tornare a casa. Riprendere un moto che riduce la pressione sui Paesi d’arrivo. Quindi emerge una stranezza nel rapporto tra il “permesso di soggiorno” -ovvero, finalmente, la possibilità di stare- e la volontà di spostarsi. Le nostre definizioni ci rinchiudono in ristretti orizzonti e la mobilità è un bisogno che dobbiamo rispettare. Abbiamo una pulsione innata a difendere i bisogni contro il potere, ma se questi sono rappresentati da chi sta ai margini o non fa parte della nostra comunità, ci inventiamo per lui altre definizioni o, al peggio, lo ignoriamo.

“La risoluzione dei problemi dipende dalla nostra capacità di definirli”, si dice ne “L’ordine delle cose”. Questa ricerca passa quindi attraverso la definizione dei bisogni di chi è in movimento?

AS Fino a oggi la definizione del problema l’ha data chi sapeva che costruire un sistema securitario contro l’immigrazione e finanziare i Paesi forti di transito avrebbe rappresentato un business gigantesco. Pensiamo agli accordi con la Libia o alla costruzione di hotspot nel nord Africa o nel sud Italia, immettendo grandi quantità di denaro nelle agenzie che si occupano della loro gestione.

Credo che questo tema entri nel cuore della crisi di quella che un tempo era la sinistra: chi rappresenta questi bisogni non vota, perché dovremmo ascoltarli? Sarebbe un interesse puramente etico, inutile dal punto di vista di un ritorno politico immediato. Perciò è più facile stare con il potere.

Ibi, protagonista dell’omonimo docufilm, e Swada ne “L’ordine delle cose” sono solo le ultime donne di cui racconti le storie. Quale ruolo ha il femminile nei tuoi lavori?

AS Ho raccontato molte storie di donne anche in passato (ne “Il peso dell’acqua” o “Io sono Li”, per esempio, ndr). A volte è il caso che mi ha portato da loro, ma l’aumento della presenza femminile nel corpo migrante è un dato di fatto e un segno di quanto diventi sempre più pesante il divieto di muoversi nella vita di tante persone. Prima erano gli uomini a partire; poiché nulla è cambiato, anche le donne hanno iniziato a spostarsi. Questo recente movimento femminile lascia un segno ancora più chiaro di quanto sia pesante la negazione dei diritti.

Questi tuoi ultimi due lavori sono ambientati in parte in Africa, un continente troppo spesso dimenticato.

AS Ho una certa paura del peso retorico della parola “Africa”: genera spavento, mistero e fascino e poi l’Africa non esiste in una sola parola, tanto è grande e diversa al suo interno. Per questo la generalizzazione semiotica e semantica che si tende a fare parlando di Africa mi fa paura.

Racconto il mondo che conosco attraverso le nostre tensioni, indipendentemente dalle geografie a cui queste mi conducono: il centro della mia ricerca è la crisi dell’identità delle persone, che si trovano oggi a cercare una difesa in un ordine che fa male, anziché guardarsi dentro. Il tema dell’emigrazione dal nord Africa mi ha aiutato a fare questo.

© riproduzione riservata

Foto di Luca Perino (San Giuseppe-Valsusa, 29 ottobre 2017)

Non ho niente contro i porci, alias maiali, che sono anzi animali simpatici e, mi perdonino gli animalisti, storicamente preziosi per l’uomo: del maiale non si butta via niente, dice una massima popolare. Al contrario dei maiali, di testate come Libero e dei suoi pennivendoli, invece, non si salva niente. Ecco perché a tutta prima mi sono stupito per l’idea di rispondere ad un articolo di quel fogliaccio. Poi mi sono detto che sono io a sbagliare, così ho deciso di rilanciare la risposta di Luigi Casel, pervenutami attraverso la newsletter di Comune.Info. A Luigi a a tutti gli abitanti della Valle un sincero ringraziamento per quanto hanno fatto. Fermo restando che Ora e sempre No Tav.

Riceviamo dalla Valsusa, e volentieri pubblichiamo, questa lettera scritta in risposta a un articolo (firmato da un noto giornalista) apparso su LIbero con il titolo La Val Susa brucia nell’indifferenza di no-Tav e grillini.

di Luigi Casel

Egregio Direttore, mi scuso per il tempo che dovrà perdere se mai deciderà di leggere queste poche righe. Sono un cittadino della Valle di Susa che, come tutti gli altri miei conterranei, non dorme da molti giorni. La mia terra è stata devastata da terribili incendi e non le nascondo che ho pianto e continuo a piangere nell’assistere a tanta devastazione. Quindi mi comprenderà quando Le dico che le parole scritte sul suo quotidiano da tal Filippo Facci mi hanno ferito profondamente, come hanno ferito tutti i Valsusini sia NO TAV che SI TAV.

Purtroppo noi cittadini non abbiamo molti modi per rispondere alle infamie che vengono scritte da certi giornalisti. Ci restano i Social, dove funziona meglio l’insulto che il ragionamento e il confronto, ma certamente non hanno efficacia nel controbattere alle parole (non confortate dall’esercizio di verifica dell’attinenza alla verità) scritte su un quotidiano come il Suo. Ecco io non la faccio più lunga nella premessa. Volevo solo Lei sapesse che, pur comprendendo che un giornale più urla e più vende, ritengo che ci dovrebbero essere dei limiti e che lo sciacallare su una tragedia ambientale e umana che sta colpendo una popolazione e un territorio intero dovrebbe stare molto lontano da un giornale che ha l’ambizione di fare informazione e financo opinione. Di TAV e NO TAV possiamo parlare per cento anni … Parlarne utilizzando una tragedia mi pare davvero immorale e offensivo.

Concludo rispondendo alla domanda che pone (già dando una risposta) il Suo giornalista “dove cazzo erano i NO TAV?”. Dica per cortesia a Facci che i NO TAV non sono un partito o una squadra di calcio, sono dei cittadini che vivono la loro quotidianità opponendosi a un’opera che ritengono antieconomica, dannosa e inutile. E allora i NO TAV in questi lunghi dieci giorni, insieme a tutti i cittadini della Valle, erano a cercare di fermare le fiamme. Chi sotto il casco della protezione civile, chi sotto quello dei vigili del fuoco, chi sotto i berretti di cittadini comuni che hanno lavorato rischiando la vita e respirando PM 10 oltre dieci volte le soglie di sicurezza.

Tratta dalla pag. fb (foto di Alice Peredhel) No Tav

Erano insomma cittadini che insieme ad altri cittadini hanno fatto il possibile per salvare almeno le case e in Valle di Susa non si è soliti fare queste cose mettendosi magliette di riconoscimento o divise. Forse a Facci sembrerà strano ma una collettività vera vive così. Ci si tira su le maniche e tutti insieme si cerca di reagire alle intemperie della vita. Anche al di là dei tanto sbandierati aiuti di Stato che cita Facci e che qui si sono visti con il contagocce e solo dopo sette giorni di fuoco. Il resto lo abbiamo fatto noi valsusini (NO TAV e non), pensando che così dovrebbero fare tutti, senza troppe lamentazioni e senza troppa ricerca di visibilità. Disponibile a qualsiasi confronto, La ringrazio e La saluto.

Non sono riuscito ad annunciare la manifestazione milanese – uno dei limiti di Beccodiferro è, non per scelta, di non essere il frutto dell’impegno di un collettivo – ed eccovi quindi il report di contagioantispecista.noblogs.org il cui link ho trovato all’interno dell’articolo McRiot: Mobilitazione Anti-capitalista (calendario iniziative) tratto dal sito earthriot.altervista.org/.

Il 30 ottobre scorso divers* attivist* antispecist* si sono dati appuntamento davanti al tribunale di Milano (Italia).

Arrivat* da diverse città in forma indipendente ed individuale, senza alcuna bandiera che potesse riconoscerne l’identità o la provenienza (vi erano solo bandiere antifasciste ed antispeciste internazionaliste) hanno voluto, con la loro presenza, offrire solidarietà e complicità incondizionata ai/alle compagn* sotto processo.

Compagn* “colpevoli” di un’azione diretta avvenuta il 20 aprile 2013, data in cui sono penetrati all’interno del dipartimento di farmacologia dell’università di Milano liberando 401 individui non umani: 400 topi e 1 coniglio.

Individui tra i più oppressi, poiché non subiscono solo la violenza della schiavitù, la segregazione in gabbie ma devono sottostare continuamente a torture terrificanti per una inutile concezione di estetica o salvaguardia umana.

Attivist* che, con il loro gesto, hanno voluto scoperchiare quella tomba di mistificazione che circonda la sperimentazione animale.

Attivist* che, con il loro gesto, hanno voluto scoperchiare quella tomba di mistificazione che circonda la sperimentazione animale.

Una menzogna che abbraccia la totalità dei vivisettori che cercano di giustificare quello che fanno tentando di dare una spiegazione in termini di applicazioni utili, di obblighi “ontologici” in realtà lo fanno perché il controllo assoluto verso gli altri animali, la certezza dell’impunità che ne deriva gli garantiscono fama, denaro e gloria, sensazioni artificiali di compiacimento.

La distorsione che vede la tortura come atto di “doveroso” divertimento è la prova che li qualifica come soggetti pericolosi.

I signori della pseudo-scienza dell’orrore, della supremazia del camice bianco imbrattato di sangue e lacrime, tanto gelidi quanto folli (nell’accezione dispregiativa del termine cioè la mancanza assoluta di adattamento a concetti quali la comprensione, il senso di vergogna, il rispetto per esseri in quel momento indifesi) sono nascosti tra noi.

Questi “ricercatori” dalle movenze silenziose e ipocrite sono la continuazione garante del disastro, dell’annientamento dell’equilibrio fra i viventi.

Nemici assoluti della vita, affacciandosi al precipizio che hanno collaborato a scavare, saranno obbligati a rispondere di tutto questo, la loro cultura dell’abominio e della assenza totale di qualsivoglia barlume di pietà finirà e inizierà una nuova visione diametralmente opposta all’inutilità della loro religione, il dogma della superiorità inettitudine-centrica.

Nessuna dittatura è eterna, nessuna.

Sostenere con determinazione, favorire attivamente un’altra visione e altri sguardi che spazzino via la pochezza e radicata cultura del dominio, di individui-marionette manovrati da immense aziende di cristallo, di manovali sorridenti, di pedine consapevoli della diretta responsabilità all’ideologia del mercato del pane e della salute, al soldo dell’industria farmaceutica e cosmetica, dei giganti dell’alimentazione.

Come antispecist* riteniamo che il massimo contributo che si può dare alla cura e al miglioramento stesso della vita sia la completa separazione, l’allontanamento siderale da questi carnefici che alimentano la macchina della malattia e la guidano verso tunnel senza via di uscita.

Come antispecist* riteniamo che il massimo contributo che si può dare alla cura e al miglioramento stesso della vita sia la completa separazione, l’allontanamento siderale da questi carnefici che alimentano la macchina della malattia e la guidano verso tunnel senza via di uscita.

La dignità e la speranza di stare bene devono necessariamente camminare insieme, con delicatezza, senza calpestare l’altrui libertà e la speranza di chi si pone, gioco forza, in terrificante sottomissione. Il presidio durato tutta la mattina è stato partecipato, rilanciando il prossimo appuntamento al 15 gennaio 2018 quando ci sarà la terza udienza.

L’iniziativa del 30 ottobre rientra nella Settimana Internazionale per l’Azione Antispecista, in memoria del compagno anarchico Barry Horne, come è stato espresso più volte nel corso del presidio, e oin ricordo della liberazione di Kobane: simbolo della lotta al patriarcato, al capitalismo e ad ogni regime gerarchico.

Per la liberazione animale, e quindi totale, nessun compromesso fino a quando tutte le gabbie non saranno divelte.

Giustizia e legge sono due concetti che raramente coincidono e sicuramente non sono sinonimo una dell’altra, come pure sembrerebbe logico che fosse. Ma le leggi le fanno e le applicano gli uomini (intesi come genere umano, sia chiaro) legati al potere al quale rispondono: raramente ne viene fuori quindi qualcosa di buono. Detto questo, la vicenda di Fabio Vettorel, arrestato a luglio ad Amburgo per i fatti del G20, non finisce di stupire. Così accade che il 2 ottobre – come riporta “Il gazzettino” online nella pagina di Belluno – che i genitori si rechino a colloquio senza però trovare il figlio: «Questa mattina avevo appuntamento al carcere per fare visita a Fabio, assieme a suo padre venuto apposta dall’Italia si legge -. Non è stato possibile vedere Fabio, perché non si trova più lì. Non siamo stati avvisati. Non so dove lo hanno spostato. Non so come sta. Spero di avere presto notizie».

Chi ha familiarità con il carcere sa bene che l’ultima preoccupazione della direzione è quella di informare i familiari di eventuali trasferimenti, e la dimenticanza è sempre in agguato. Inoltre è apparso evidente che l’apparato repressivo tedesco intendeva sfruttare al meglio l’occasione, anche a titolo di rappresaglia per la figuraccia fatta e le pesanti critiche ricevute; infatti, guarda caso, dopo l’interrogatorio, il primo, avrebbe dovuto fare ritorno nel carcere minorile – fino ai 21 anni, in Germania – e invece gli è stato fatto provare un assaggio del carcere “vero”, Holstenglacis, in mezzo a detenuti più vecchi.

Tra i tanti, pubblico due articoli sulla vicenda di Fabio: l’articolo, di Andrea Tornago, pubblicato oggi da Il Fatto Quotidiano e ripreso dal notiziario di Ristretti.it, e quello di Alessandro Ricci, pubblicato il 5 ottobre da EuNews. it. L’immagine di Fabio in apertura del primo articolo l’ho aggiunta io.

Vettorel, arrestato al G20, non risponde di atti specifici ma per i giudici “è del black bloc”. Da più di cento giorni è detenuto nel carcere minorile di Hahnöfersand, ad Amburgo, in attesa di un processo il cui verdetto sembra già scritto. Fabio Vettorel, 19enne di Feltre (Belluno), è l’unico italiano rimasto in carcere dopo le manifestazioni contro il G20 del 7 e 8 luglio scorso ad Amburgo, segnate da scontri e da centinaia di arresti.

Vettorel, arrestato al G20, non risponde di atti specifici ma per i giudici “è del black bloc”. Da più di cento giorni è detenuto nel carcere minorile di Hahnöfersand, ad Amburgo, in attesa di un processo il cui verdetto sembra già scritto. Fabio Vettorel, 19enne di Feltre (Belluno), è l’unico italiano rimasto in carcere dopo le manifestazioni contro il G20 del 7 e 8 luglio scorso ad Amburgo, segnate da scontri e da centinaia di arresti.

A lui, incensurato, accusato di “disturbo della quiete cittadina”, i giudici tedeschi hanno attribuito in una discussa ordinanza del 17 luglio una “predisposizione per natura alla violenza”. E al contrario degli altri giovani fermati e rilasciati a poco a poco (l’ultimo pochi giorni fa, il catanese Alessandro Rapisarda, dopo la condanna sospesa con la condizionale a un anno e un mese), per Fabio è cominciata un’odissea giudiziaria che da oltre tre mesi lo tiene lontano dalla famiglia e dall’Italia. “Chiediamo solo che possa avere un processo equo – spiega al Fatto la madre di Fabio, Djamila Baroni – ma quanto è accaduto finora con la giustizia tedesca non ci lascia tranquilli”.

La prima doccia fredda arriva il 19 luglio, quando Fabio ottiene la scarcerazione su cauzione ma poi arriva lo stop in seguito a un ricorso presentato nella notte dalla Procura: l’indagato deve restare in carcere, secondo il pm c’è “pericolo di fuga”. Eppure Vettorel è italiano e, se necessario, i magistrati tedeschi potrebbero far ricorso al mandato di cattura europeo. Fabio e la sua famiglia hanno capito, leggendo l’ordinanza della Corte d’appello di Amburgo che ha confermato la carcerazione preventiva, che probabilmente il ragazzo non sarebbe uscito di prigione fino alla sentenza di primo grado.

A nulla sono serviti gli appelli presentati dall’avvocato Gabriele Heinecke fino al terzo grado di giudizio. Polizia e magistratura hanno mostrato finora di avere elementi molto deboli: Fabio partecipava a un corteo fermato da una violenta carica della polizia, il cui operato è stato criticato fortemente dalla Tv e dalla stampa tedesca; indossava i “vestiti tipici del Black Bloc” ovvero “giacca nera di goretex, sciarpa bianca e nera”; appartiene al “Black Bloc”, secondo i giudici, “perché fermato in un corteo del Black Bloc”.

Non ci sono fatti determinati attribuiti a Vettorel: “A questo punto delle indagini non si possono attribuire singole azioni violente compiute di propria mano – ammette la Corte d’appello nell’ordinanza – ma la polizia sta analizzando il vasto materiale video e questo stato dei fatti sarà molto probabilmente dimostrabile in udienza”. Una sorta di giudizio “prognostico” della colpevolezza che fa alzare il sopracciglio a diversi giuristi tedeschi e italiani.

Anche perché quando i magistrati scrivono queste righe, nessuno ha ancora incontrato Fabio: né uno psicologo, né un pm, né un giudice. E le immagini della polizia, diffuse dal primo canale della Tv pubblica tedesca Ard senza nascondere perplessità, mostrano il ragazzo che cammina spaesato a margine del corteo durante lo scontro. Anche giornali autorevoli come Die Welt e la Süddeutsche Zeitung hanno parlato di un provvedimento “inusuale” a suo carico. Una successiva ordinanza gli rimprovera di “non essersi allontanato” e di aver “sostenuto e rafforzato con la sua presenza” le violenze altrui.

Nel frattempo Vettorel resta in prigione. Il 16 ottobre scorso, alla prima udienza del processo, il suo difensore ha presentato un’istanza di ricusazione della giudice Wolkenhauer, chiamata a decidere sulla colpevolezza del ragazzo insieme a due giudici popolari dopo aver rigettato l’ultima istanza di scarcerazione del giovane sostenendo che nonostante non vi fosse “alcuna prova di una violenza concreta da parte dell’imputato”, gli elementi raccolti “suggeriscono una condanna ai sensi del diritto minorile”, che in Germania si applica fino ai 21 anni. Ma la richiesta è stata rigettata e sarà lei a celebrare le udienze del 7, 14 e 15 novembre. La sentenza, appunto, sembra già scritta.

Berlino – Davanti alla legge di uno Stato Membro siamo tutti uguali? Non sembra essere di questa opinione Djamila Baroni, trasferitasi ad Amburgo per stare vicino a suo figlio, Fabio Vettorel, arrestato durante una manifestazione contro il G20 di Amburgo.

Fabio il 7 luglio stava partecipando insieme ad altre persone ad una manifestazione chiamata “Color the red zone” per protestare contro il G20 e ritardare l’inizio del summit che si teneva nella città anseatica. Delle 73 persone arrestate durante quel giorno solo i tedeschi non sono stati tenuti in custodia cautelare, tutti gli altri hanno visto imporsi questa misura per il “pericolo di latitanza”, ma Fabio è la persona più emblematica di questa vicenda.

Vetturel si trova in carcere dal 7 luglio 2017 e dal 3 agosto è sottoposto ad un sistema di carcere restrittivo, che gli impedisce di avere contatti frequenti e di scambiare posta. Per la giustizia tedesca è un pericoloso criminale, “nonostante il primo incontro con i giudici sia avvenuto venerdì 29 settembre” come afferma il suo avvocato Gabriele Heinecke ad Eunews.

L’accusa è arrivata solo pochi giorni fa: il nostro connazionale partecipava ad una manifestazione in cui altre persone avrebbero scagliato pietre e bottiglie contro la polizia. A supporto, il magistrato, ha mostrato un video degli eventi di quella mattina; in questo video Fabio non compare mai e a giudizio di alcuni esperti la manifestazione non sembra essere così violenta da giustificare la reazione della polizia. “Guardando i diritti costituzionali, la polizia dovrebbe fermare solo i manifestanti violenti, ma in questa occasione non è stato così, nel video non c’è evidenza che Fabio abbia commesso un reato, ma è stato comunque fermato e trattenuto”, ha continuato il legale del ragazzo.

La polizia tedesca sostiene che far parte di una manifestazione alla quale partecipano individui violenti rappresenta una “grave colpa”. Il giudice che si occupa del caso “ha dichiarato di avere diverse prove per poterlo incriminare, ma questo prove si baserebbero su poliziotti infiltrati tra i manifestanti, prove che ci sono state presentate solo dopo molto tempo” continua l’avvocato. Tra queste la testimonianza di un’ufficiale donna che avrebbe visto i manifestanti vandalizzare alcune fermate del trasporto pubblico, sebbene specificando che non era possibile identificare gli autori. “Abbiamo richiesto all’azienda di trasporti di Amburgo i danni che avessero ricevuto, ci è stato risposto che solo un espositore pubblicitario è stato vandalizzato e non ci sono stati forniti né data né luogo”.

Nel frattempo, mentre Fabio passava i suoi mesi in custodia cautelare presso il carcere minorile di Hanofersand – in Germania fino a 21 si può essere giudicati da una corte minorile – “l’Alta Corte tedesca ha deciso che è un soggetto pericoloso per lo stato e che la sua liberazione in attesa del processo avrebbe potuto aprire ad una possibile fuga”, continua l’avvocato.

Il caso è piuttosto controverso. Amburgo è stata un piccolo fallimento per la polizia tedesca, che dopo i primi giorni di manifestazioni ha dovuto chiedere rinforzi ed è stata accusata di aver avuto una gestione piuttosto discutibile della piazza. Le polemiche sono andate avanti per settimane, con liste di proscrizione di giornalisti e fermi arbitrari di persone in arrivo in città. Olaf Scholz, sindaco di Amburgo in forza Spd, nei primi giorni di scontri si era augurato che i manifestanti ricevessero “pene esemplari”.

Queste pene esemplari però sembrano essere ricadute in particolare sui manifestanti stranieri ed europei, che oltre a non aver la possibilità di attendere il giudizio in libertà, hanno visto una vero e propria caccia all’uomo, con la polizia tedesca che durante il Summit fermava i cittadini europei nella città anseatica e cercava italiani, francesi e greci negli ostelli. Durante la ricerca venne fermata anche l’Europarlamentare di Gue/Gnl Eleonora Forenza.

Secondo l’avvocata di Fabio la carcerazione preventiva e l’incertezza sull’iter del processo è una grave violazione dei diritti costituzionali e del codice penale, in particolare nella parte che si riferisce alla custodia cautelare, ritenendola necessaria nel caso di gravi indizi o prove a carico dell’accusato.

Per Fabio la carcerazione preventiva è aggravata dalla presenza di pesanti restrizioni sui suoi contatti con l’esterno, oltre alle ovvie difficoltà derivanti dalla lontananza dalla sua famiglia e dai suoi amici, dalla non conoscenza della lingua e dall’incertezza delle modalità e dei tempi del suo iter processuale.

Il motivo per quale il nostro concittadino è tenuto in carcere è la sua “predisposizione alla violenza” citata dai giudici, gli stessi che non lo hanno mai incontrato prima di emettere questo giudizio. “Per gli adulti la durata della custodia cautelare è fino a 5 anni, ma Fabio è considerato un giovane quindi per i giovani la custodia cautelare si basa su un fine educativo, quindi essendo considerato pericoloso è difficile che verrà scarcerato”, sostiene Heinecke.

Il motivo per quale il nostro concittadino è tenuto in carcere è la sua “predisposizione alla violenza” citata dai giudici, gli stessi che non lo hanno mai incontrato prima di emettere questo giudizio. “Per gli adulti la durata della custodia cautelare è fino a 5 anni, ma Fabio è considerato un giovane quindi per i giovani la custodia cautelare si basa su un fine educativo, quindi essendo considerato pericoloso è difficile che verrà scarcerato”, sostiene Heinecke.

L’accusa si basa sulla nuova legge che ha modificato il codice penale nella parte relativa al reato di “resistenza a pubblico ufficiale”. Nel comma 113, con la modifica del 1 giugno 2017, viene stabilito che il reato è commesso anche quando un individuo si trovi nel mezzo di una manifestazione dove siano presenti pubblici ufficiali. “Il problema – spiega Heinecke – è che questa legge introduce una sorta di arbitrarietà da parte del giudice nel giudizio, in quanto a tutte le manifestazioni sono presenti poliziotti, di conseguenza lede il diritto fondamentale di manifestazione”.

Stupita dalla giurisdizione tedesca e dal fatto che un cittadino europeo sia trattenuto così al lungo in uno Stato membro (mentre non lo sono i cittadini di quello Stato) è la madre di Fabio. “Tutti gli stranieri sono rimasti in custodia cautelare, tranne una ragazza che è stata rilasciata dopo un mese di carcere. È davvero strano, anche in Germania per tenere un ragazzo in custodia cautelare, specialmente se giurisdizione minorile, i casi sono due per i quali si può tenere: la gravità dell’atto, che non riusciamo a riscontrare, a differenza dei giudici che hanno riscontrato una ‘predisposizione alla violenza’ senza che nessuno lo avesse mai visto, o il pericolo di fuga”. Il sentimento è quello che ci sia una discriminazione dovuta alla provenienza dell’indagato.

Mentre Vettorel è stato trasferito ad un altro carcere senza nessuna comunicazione ai suoi genitori, il suo avvocato dopo aver visto una richiesta di sospensione della custodia cautelare rifiutata dalla Corte Costituzionale per una questione formale, sta meditando di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti Umani.

“La sensazione è che questi ragazzi siano capri espiatori e che gli saranno addebitati tutti i disordini scoppiati nei 4 giorni di manifestazioni, ma Fabio era arrivato ad Amburgo il giorno prima e non è riuscito a vedere nemmeno il centro città” ha dichiarato la madre di Fabio ad Eunews.

Vettorel si è sempre dichiarato innocente e al momento le prove presentate non dimostrano la sua implicazione nei disordini. La domanda che rimane è perché un cittadino comunitario sia trattato alla stregua di un pericoloso criminale e non gli sia permesso di attendere il processo in libertà come i cittadini tedeschi. Nonostante quattro interrogazioni parlamentari in Italia e due all’Europarlamento, la situazione non è ad oggi cambiata. Sembra che in questa Europa che va verso un’integrazione sempre maggiore i diritti dei cittadini non siano garantiti allo stesso modo, ma piuttosto venga operata una discriminazione su base geografica.

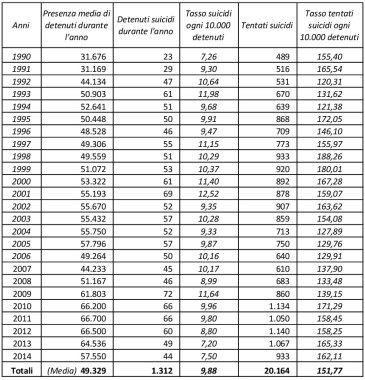

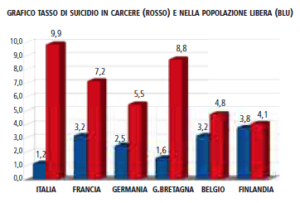

L’articolo di oggi dal notiziario dal e sul carcere di Ristretti.it, qui, parla dei suicidi in carcere e lo fa con riflessioni molto interessanti che Chiara Penna, avvocato e criminologa del Foro di Cosenza, espone sul suo sito con pacatezza ma con molta chiarezza. Qui un video in cui l’avvocato Chiara Penna parla di “Mal di Vivere: troppi suicidi tra i giovani nella nostra provincia”. Qui trovate un interessante articolo sul trattamento penitenziario, da “L’altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità”. Qui, infine, il dossier Morire di carcere di Ristretti.it. Le Immagini sono scelte da me.

“Suicidi in carcere, punizioni disciplinari per chi sopravvive”

chiarapenna.it, 24 ottobre 2017

Il numero dei suicidi in ambito penitenziario è di molto superiore rispetto alla frequenza con cui purtroppo si tolgono la vita le persone libere. In alcuni casi è vero che molti detenuti erano affetti da malattie invalidanti e ricoverati in Centri Clinici Penitenziari, ma sono stati registrati molti casi di suicidio anche tra soggetti non gravemente malati.

Il numero dei suicidi in ambito penitenziario è di molto superiore rispetto alla frequenza con cui purtroppo si tolgono la vita le persone libere. In alcuni casi è vero che molti detenuti erano affetti da malattie invalidanti e ricoverati in Centri Clinici Penitenziari, ma sono stati registrati molti casi di suicidio anche tra soggetti non gravemente malati.

Cercare la giustificazione di tali gesti nel disturbo mentale o nella tossicodipendenza non è, dunque, la strada giusta per affrontare il problema, così come poco efficaci appaiono gli interventi punitivi nei confronti di chi sopravvive. Il tentativo di suicidio compiuto in carcere è, infatti, punito disciplinarmente (come avviene anche per gli atti di autolesionismo, il tatuaggio, il piercing), riconducendo l’azione a quanto stabilito dall’art. 77 del Regolamento esecutivo Ord. Pen. e prevedendo sanzioni ex art. 39 Ord. Pen. come il richiamo, l’isolamento e l’esclusione dalle attività.

Al fine di rispondere adeguatamente al fenomeno, si dovrebbe piuttosto ragionare sulle motivazioni che spingono al compimento di tali azioni, sul momento in cui si verificano, sulla ragione per cui un soggetto è ristretto e sulle condizioni delle carceri italiane. Se infatti l’ingresso in carcere ed i giorni immediatamente seguenti sono un momento nel quale il rischio suicidio appare molto elevato, restano alti anche i numeri dei suicidi di chi paradossalmente è giunto a fine pena, poiché l’elemento che accomuna i suicidi è la mancanza totale di prospettive nell’animo del detenuto.

Non solo, i detenuti per omicidio (che sono il 2,4% di tutti i detenuti, tra attesa di giudizio ed espiazione pena) rappresentano ben il 13% dei casi di suicidio registrati, con un numero di suicidi più alto tra i soggetti autori di omicidi in famiglia e quasi inesistente tra i responsabili di delitti maturati nell’ambito della criminalità organizzata. Ancora, si uccidono più gli italiani che gli stranieri se si considera che su una presenza straniera del 30% circa sul totale dei detenuti, i suicidi degli stranieri sono il 16%.

Non solo, i detenuti per omicidio (che sono il 2,4% di tutti i detenuti, tra attesa di giudizio ed espiazione pena) rappresentano ben il 13% dei casi di suicidio registrati, con un numero di suicidi più alto tra i soggetti autori di omicidi in famiglia e quasi inesistente tra i responsabili di delitti maturati nell’ambito della criminalità organizzata. Ancora, si uccidono più gli italiani che gli stranieri se si considera che su una presenza straniera del 30% circa sul totale dei detenuti, i suicidi degli stranieri sono il 16%.

Tuttavia questa percentuale potrebbe essere sottostimata, in considerazione della maggiore difficoltà a raccogliere notizie sulle morti dei detenuti stranieri, spesso privi di qualsiasi rete di sostegno.

Del resto anche il numero complessivo dei suicidi è probabilmente sottostimato, dal momento che tra i detenuti esiste ad esempio la pratica del drogarsi inalando il gas delle bombolette per alimenti e l’esito mortale di tale condotta viene spesso considerato dall’amministrazione penitenziaria come atto involontario, anche se non di rado si tratta di suicidio.

Si dovrebbe agire, pertanto, per tutti i detenuti ed all’interno di tutti gli Istituti, in termini di prevenzione poiché la mancanza di prospettive che si ingenera in chi è ristretto è data dalla sensazione di non poter trascorrere utilmente la detenzione. Il tempo della pena è, infatti, spesso tempo vuoto, vissuto in Istituti sempre più cadenti e affollati, dove i progetti formativi vengono ostacolati e dove si sopravvive senza alcuna dignità sociale, che dovrebbe invece essere garantita soprattutto a chi è ancora giudicabile. Al contrario proprio il nome di queste persone è pubblicamente ed inesorabilmente associato a vicende criminali che restano impresse nella memoria della gente anche dopo una sentenza di assoluzione.

Non a caso circa un terzo dei soggetti suicidi aveva un’età compresa tra i 20 e i 30 anni e, più di un quarto, un’età compresa tra i 30 e i 40 (in queste due fasce d’età il totale dei detenuti è, rispettivamente, il 36% e il 27%) forse proprio per l’incapacità di affrontare una vita carceraria vissuta in questi termini e per l’impossibilità di intravedere un futuro dopo la detenzione.

Nel dettaglio le statistiche dei suicidi in carcere mostrano i seguenti numeri: dal 2009 al 31 agosto 2016: 423 suicidi. Di cui: 326 per impiccagione, ?64 con il gas, 20 con l’avvelenamento, 6 con il soffocamento. La fascia di età su cui le sofferenze del carcere hanno avuto maggiore incidenza è quella tra i 30 e i 44 anni: 66 i casi di suicidi in età compresa tra i 30 e i 34 anni, 66 tra i 25 e i 29 anni, 65 tra i 35 e 39, 63 tra i 40 e i 44. Le fasce meno colpite sono quelle tra i 17 e 19 anni (5 casi) e dai 60 in su (9 casi).

Nel dettaglio le statistiche dei suicidi in carcere mostrano i seguenti numeri: dal 2009 al 31 agosto 2016: 423 suicidi. Di cui: 326 per impiccagione, ?64 con il gas, 20 con l’avvelenamento, 6 con il soffocamento. La fascia di età su cui le sofferenze del carcere hanno avuto maggiore incidenza è quella tra i 30 e i 44 anni: 66 i casi di suicidi in età compresa tra i 30 e i 34 anni, 66 tra i 25 e i 29 anni, 65 tra i 35 e 39, 63 tra i 40 e i 44. Le fasce meno colpite sono quelle tra i 17 e 19 anni (5 casi) e dai 60 in su (9 casi).

Elemento che incide, poi, in maniera direttamente proporzionale sul tasso di suicidi è il sovraffollamento carcerario. L’unico modo per migliorare le condizioni di vita all’interno del carcere sarebbe, dunque, oltre l’affrontare il complesso problema del sovraffollamento, incentivare il ruolo e la presenza degli educatori al fine di garantire il reinserimento del detenuto, la risocializzazione e l’umanità della pena secondo quanto previsto dal dettato costituzionale di cui all’art. 27. La tutela della salute di questi soggetti è, infatti, preciso dovere etico, oltre che giuridico, poiché la condanna a pena detentiva non deve implicare la compromissione dei diritti umani fondamentali.

Da Cavallette rilancio questo articolo/intervista sull’intervento censorio della polizia francese nei confronti di Indy Media Grenoble e Indy Media Nantes: una vicenda che dovrebbe far riflettere anche dalle nostre parti.

“Cancellate quel post entro ventiquattro ore o il vostro sito scomparirà dalla faccia di Internet”. Questo in buona sostanza il contenuto di una mail ricevuta dalle e dagli admin di Indymedia Nantes e Indymedia Grenoble la sera del 21 settembre. A cliccare “Invia Posta” dall’altra parte del monitor, gli sbirri dell’OCLCTIC (acronimo di Office Central de Lutte Contre la Criminalité Liée aux Technologies de l’Information et de la Communication), un corpo di cyberpolizia che Parigi ha insignito di poteri speciali dopo l’instaurazione dello stato di emergenza nel 2015. (Qui il decreto in francese). Dietro una sigla tanto lunga c’è però la stessa merda di sempre: censura e repressione, in rete come in strada. A causare le ire dei commissari Maigret da tastiera un comunicato apparso poche ore prima sui portali gestiti dalle compagne e dai compagni francesi: la rivendicazione di un’azione compiuta in solidarietà ad alcun* attivist*, oggi sotto processo per una manifestazione risalente al maggio del 2016.

Quello messo in campo dall’OCLCTIC è stato un vero e proprio tentativo di censura, andato (purtroppo) parzialmente a segno. Messe alle strette, le amministratrici e gli amministratori dei siti si sono viste costrette a cancellare l’URL incriminato. Ma come sovente accade in casi come questi, la rimozione di un contenuto online genera una reazione uguale e contraria: la vicenda ha destato scalpore e il post in questione è stato immediatamente ripubblicato da diversi altri siti di controinformazione d’oltralpe che, così facendo, ne hanno amplificato l’eco. C’è poco da stare allegre/i però. Quanto accaduto sembra essere il primo passo per una progressiva estensione della legislazione d’emergenza che, dopo aver colpito indisturbata per oltre due anni i siti associati dalle autorità locali ai movimenti islamisti radicali, punta ora a fare piazza pulita di ogni voce fuori dal coro. Per saperne di più abbiamo intervistato le compagn* di Nantes e Grenoble. Sullo sfondo del quadro che ci hanno dipinto ci sono diversi elementi di riflessione: lo spauracchio del “terrorismo” – costruito mediaticamente e brandito come una clava per schiacciare sistematicamente gli ultimi diritti sociali e politici ancora in vigore – un considerevole incremento degli episodi di censura online in Francia, l’insinuarsi di alcune dinamiche di autocensura dentro al movimento, ma anche le risposte, tecnologiche e organizzative, che questo sta elaborando per difendersi dagli attacchi repressivi a cui è sottoposto.

A/I – Ci raccontereste cosa è accaduto il 21 settembre?

IMCNantes: Durante la notte alcune decine di volanti, parcheggiate in una stazione di polizia a Grenoble, sono state incendiate. Le fiamme si sono estese a un vicino deposito di polizia, causando danni per diversi milioni di euro. In mattinata i media mainstream hanno riferito dell’attacco in prima pagina e il ministero dell’interno ha dovuto reagire pubblicamente (su Twitter). Alle 12 dello stesso giorno una rivendicazione di quest’attacco è stata postata su Grenoble Indymedia, e poco dopo su Nantes Indymedia. L’attacco è stato rivendicato come un’azione di solidarietà per nove persone, sotto processo nella stessa settimana per l’incendio di una volante durante una manifestazione a Parigi nel 2016 (gli agenti che si trovavano in quella macchina non hanno riportato ferite).

A/I – Quali forze di polizia sono state utilizzate contro i vostri Independent Media Center?

IMCNantes: A differenza di quanto accaduto contro Linksunten Indymedia alcune settimane fa, non abbiamo subito un’incursione. La sera del 21 settembre sia Indymedia Grenoble che Indymedia Nantes hanno ricevuto una mail dalla polizia (l’OCLCTIC, l’Ufficio centrale per la lotta contro il crimine relativo alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione) che richiedeva la rimozione dell’esatto URL della rivendicazione dai nostri siti entro 24 ore, pena la loro completa censura.

IMCGrenoble: Crediamo che il contenuto di questa mail sia standard e sia stato generato più o meno automaticamente. Ci chiedevano “solamente” di rimuovere la rivendicazione di responsabilità per l’incendio della volante entro 24 ore, minacciandoci, se non avessimo provveduto, di bloccare il sito e rimuoverlo dai motori di ricerca. Ciò è permesso da una “nuova” legge antiterrorismo del 2014, che per quanto ne sappiamo è stata utilizzata solo contro siti web islamici.

A/I – In termini tecnici, come vengono intraprese le operazioni di censura da parte della polizia in Francia? E quanto spesso hanno luogo?

A/I – In termini tecnici, come vengono intraprese le operazioni di censura da parte della polizia in Francia? E quanto spesso hanno luogo?

IMCNantes: In Francia, sulla base di un emendamento del 2015 alla LCEN (Legge sulla sicurezza nell’economia digitale) votata nel 2004[1], nei casi in cui un contenuto online venga considerato “incitare o giustificare il terrorismo” (il che è molto vago, non essendoci una reale definizione di terrorismo nelle leggi), la polizia invia di propria iniziativa una mail agli amministratori per richiedere la rimozione dell’URL del contenuto entro 24 ore. Se questi non provvedono, la polizia invia una mail ai cinque provider internet francesi, per fargli aggiungere il sito alla lista di siti cui è interdetto l’accesso. Tutto questo senza alcun intervento da parte di un giudice o quant’altro. Si tratta quindi di un notevole potere che viene lasciato nelle mani della sola polizia.

Le cifre fornite dall’ente che dovrebbe controllare queste misure (il CNIL, la Commissione nazionale dell’informatica e delle libertà) mostrano un incremento di questo tipo di richieste di censura. Ad esempio, tra il 2015 e il 2016, ci sono state 1439 richieste di rimozione di contenuti, che hanno portato al blocco di 372 siti per inadempienza. Tra il 2016 e il 2017 queste cifre sono aumentate a 2561 richieste, portando al blocco di 874 siti[2]. Se in precedenza queste richieste erano principalmente dirette contro i siti “islamisti”, la richiesta che ci riguarda è la prima che ci risulti a prendere di mira un sito di “media liberi” anarchico/di sinistra. Con l’incremento delle tensioni causate dallo scempio dei nostri residui diritti da parte degli ultimi governi, ci viene da pensare che questo tipo di richieste aumenterà, prendendo di mira mezzi d’informazione d’ogni tipo.

A/I – Perché avete scelto di cancellare il comunicato? Qualcun altro ha avuto la possibilità di renderlo disponibile su altre piattaforme di comunicazione?

IMCNantes: Abbiamo (a malincuore) deciso di rimuoverla per diverse ragioni. Innanzitutto perché abbiamo avuto problemi di coordinamento, in quel frangente alcune di noi erano fuori mano e irreperibili entro le 24 ore. Lo abbiamo anche fatto perché è già accaduto che quando viene effettuata la censura di un sito web, vengano anche bloccati tutti i sottodomini, non solo quello preso di mira – il che avrebbe bloccato l’intera rete dei siti web di Indymedia in Francia. Volevamo anche rimanere accessibili a più persone possibile sul web non torificato, in modo che tutti gli altri contributi che ospitiamo restassero facili da trovare e da leggere.  Nutrivamo anche dubbi sul fatto che la censura del nostro sito avrebbe potuto suscitare un’ampia reazione, dato che, quando è capitato a Linksunten Indymedia, non ne abbiamo viste molte in Francia. Sinceramente, quando abbiamo discusso quale possibile scenario di repressione avrebbe potuto colpirci, non abbiamo pensato davvero a questo. Eravamo più preoccupate della possibilità di un’incursione e cose del genere, per cui non eravamo affatto pronte a questo tipo di repressione. Ma lo saremo la prossima volta! Abbiamo lasciato la rivendicazione finché abbiamo potuto, affinché il maggior numero di persone possibile potesse leggerla e copiarla da qualche altra parte sul web. Da allora abbiamo pubblicato nuovamente la rivendicazione nella nostra feature che parlava della rimozione. Inoltre, un comunicato di solidarietà nei nostri confronti contenente la rivendicazione originale dell’incendio è stato pubblicato sul nostro sito. Così ora è disponibile in due articoli distinti su nantes.indymedia.org.

Nutrivamo anche dubbi sul fatto che la censura del nostro sito avrebbe potuto suscitare un’ampia reazione, dato che, quando è capitato a Linksunten Indymedia, non ne abbiamo viste molte in Francia. Sinceramente, quando abbiamo discusso quale possibile scenario di repressione avrebbe potuto colpirci, non abbiamo pensato davvero a questo. Eravamo più preoccupate della possibilità di un’incursione e cose del genere, per cui non eravamo affatto pronte a questo tipo di repressione. Ma lo saremo la prossima volta! Abbiamo lasciato la rivendicazione finché abbiamo potuto, affinché il maggior numero di persone possibile potesse leggerla e copiarla da qualche altra parte sul web. Da allora abbiamo pubblicato nuovamente la rivendicazione nella nostra feature che parlava della rimozione. Inoltre, un comunicato di solidarietà nei nostri confronti contenente la rivendicazione originale dell’incendio è stato pubblicato sul nostro sito. Così ora è disponibile in due articoli distinti su nantes.indymedia.org.

A/I – Quali sono state le reazioni da parte dei movimenti sociali radicali in Francia? E quali sono state (se ce ne sono state) le reazioni dei partiti politici tradizionali e dei media mainstream davanti a questa restrizione della libertà di informazione ed espressione?

IMCNantes: Il movimento dei “media liberi” radicali anarchici/di sinistra ha reagito molto rapidamente e sonoramente per dimostrare sostegno. Molti siti “radicali” (o vicini al movimento), giornali e radio ne hanno dato comunicazione e hanno ripreso la rivendicazione dell’attacco. Altri nell’ambiente radicale ci hanno criticato per aver rimosso il contenuto, spesso esprimendoci al contempo il loro sostegno. Il comunicato di solidarietà nei nostri confronti che abbiamo precedentemente citato (e che contiene la rivendicazione originale dell’attacco) è stato sottoscritto da diverse decine di siti di media indipendenti e pubblicato su un numero ancora maggiore di siti (anche a livello internazionale). Perciò la richiesta di oscurare questo contenuto è stata un fallimento completo: ora infatti è molto più disponibile di prima. Come di consueto, i media mainstream hanno a malapena coperto la censura e i suoi pericoli, e si sono invece concentrati sul descriverci come “piattaforma radicale antifascista di sinistra violenta e anarchica (scegliete voi l’aggettivo che preferite)”. Dal canto dei partiti istituzionali, zero reazioni. Ma il fatto è che proprio in questo momento stanno votando l’integrazione nella legge “normale” dello stato di emergenza in cui viviamo da un anno e mezzo, una parte del quale è direttamente collegato al controllo di Internet. Perciò nessuna sorpresa…

A/I – Ascoltando le vostre parole abbiamo l’impressione di trovarci davanti a qualcosa di atteso, ovvero il tentativo di estendere progressivamente le leggi dello “stato di emergenza” contro mezzi d’informazione scomodi e radicali. In che modo affronterete questo tipo di attacchi nel prossimo futuro, e di che tipo di sostegno avete bisogno da parte dei movimenti sociali per difendere la comunicazione libera?

IMCGrenoble: La pressione che lo stato di emergenza mette su tutti sta facendo aumentare gli atti di ribellione contro di esso. E così le rivendicazioni sui nostri siti web. Alcuni di noi temevano già questo tipo di attacco circa un anno fa. Tuttavia, non siamo riusciti a immettere abbastanza energie in ciò che potevamo fare per affrontarlo. Forse quest’attacco però un effetto lo ha sortito: fare in modo che quell’energia la trovassimo. Non diremo pubblicamente tutto ciò che potremmo o non potremmo fare, se tutto ciò accadrà di nuovo. Ma sarebbe sicuramente carino vedere la gente pronta a tradurre e ospitare contenuti (o server) in tutto il mondo per coprire le spalle di altre persone in lotta in altri paesi. Sappiamo che alcune persone stanno per farlo in Francia.

IMCGrenoble: La pressione che lo stato di emergenza mette su tutti sta facendo aumentare gli atti di ribellione contro di esso. E così le rivendicazioni sui nostri siti web. Alcuni di noi temevano già questo tipo di attacco circa un anno fa. Tuttavia, non siamo riusciti a immettere abbastanza energie in ciò che potevamo fare per affrontarlo. Forse quest’attacco però un effetto lo ha sortito: fare in modo che quell’energia la trovassimo. Non diremo pubblicamente tutto ciò che potremmo o non potremmo fare, se tutto ciò accadrà di nuovo. Ma sarebbe sicuramente carino vedere la gente pronta a tradurre e ospitare contenuti (o server) in tutto il mondo per coprire le spalle di altre persone in lotta in altri paesi. Sappiamo che alcune persone stanno per farlo in Francia.

IMCNantes: Abbiamo fatto una scelta che in Francia è illegale, quella di non tenere log degli IP dei nostri visitatori, e riceviamo regolarmente contributi anarchici, radicali, antiautoritari, oltre che rivendicazioni di azioni dirette. Sappiamo di essere sempre a rischio di venire strumentalizzati da polizia e stato per giustificare una presunta necessità di maggiore rigidità sul web. La criminalizzazione degli oppositori politici è aumentata considerevolmente durante le lotte contro i grandi progetti infrastrutturali (Notre-Dame-des-Landes[3], Le Testet[4], Bure[5] ) e contro lo scempio dei nostri diritti sociali negli ultimi anni. Lo abbiamo osservato anche in altri paesi (Germania, Spagna, Italia, Grecia, …), e temiamo che il progetto europeo dell’ePrivacy[6] peggiori il nostro utilizzo di internet come sostegno della nostra controinformazione e del nostro attivismo.

Abbiamo bisogno del sostegno delle e dei nostr* compagn* e degli altri media liberi, ma non solo e non solo per noi. Pensiamo sia importante aiutare tutti a cercare un mezzo d’informazione libero (libero come in libertà d’espressione) per pubblicizzare la loro lotta, oltre a coordinarsi e a organizzare. A questo riguardo, pensiamo che sia importante intensificare i collegamenti tra i nostri diversi siti e comunità, oltre che le nostre diverse pratiche di lotta, per facilitare lo scambio di informazioni e traduzioni.

Perciò dobbiamo mostrare solidarietà verso tutte le iniziative che aiutano a proteggere internet, oltre a diffondere le buone pratiche di questa rete nei movimenti sociali. Ma la clandestinità che abbiamo dovuto scegliere, data la nostra rischiosa posizione di moderatrici e moderatori di Indymedia, non ci aiuta in questo senso.

Stiamo elaborando percorsi tecnici per evitare di subire nuovamente il tipo di attacco che ci ha colpito. Ma crediamo che la vera risposta sia politica, da parte del movimento sociale stesso.

A/I – Le misure di emergenza sono spesso presentate come temporanee, quando invece rappresentano sempre un’eredità perdurante nel tempo. Una volta istituite, le leggi e le tecnologie per il controllo della popolazione tendono a restare immutate e nel lungo termine influiscono profondamente sulla nostra vita. Da questo punto di vista, la Francia è stata un vero e proprio banco di prova negli ultimi due anni. Come stanno cambiando le pratiche e le forme di organizzazione dei movimenti sociali radicali in questo senso?

IMCGrenoble: Come potete immaginare, sempre più persone imparano a utilizzare alcuni strumenti come Tor e i suoi hidden service o le email crittate. Ma l’utilizzo di questo tipo di strumenti resta marginale. Non siamo sicure che il futuro dell’informazione risieda così tanto nelle “nuove tecnologie”. Sono certamente utili ma, da quanto possiamo vedere, ci sembra che il gradimento della tradizionale carta stampata sia anch’esso considerevole. È per questo che sei mesi fa abbiamo ricominciato a pubblicare un cartaceo. Più tecniche di comunicazione padroneggiamo, meglio riusciremo ad aggirare la censura.

IMCNantes: Speriamo che la repressione aumenti l’attenzione non solo sulla necessità di proteggerci, ma anche sul fatto che ci sono già gli strumenti per farlo (Tor e Tails, GnuPG, canali di comunicazione come Signal e così via).

Speriamo anche che meno persone si organizzino sui social network, e che un numero maggiore scelga media liberi come il nostro per comunicare riguardo alle loro lotte, e che solo in seguito trasmettano il messaggio sui canali capitalisti. Attualmente non è proprio così, dato che molte reti di attivist* continuano purtroppo a usare social network come Facebook per organizzarsi e comunicare, consentendo la raccolta di informazioni su chi sono, cosa fanno e chi li sostiene.

Speriamo anche che meno persone si organizzino sui social network, e che un numero maggiore scelga media liberi come il nostro per comunicare riguardo alle loro lotte, e che solo in seguito trasmettano il messaggio sui canali capitalisti. Attualmente non è proprio così, dato che molte reti di attivist* continuano purtroppo a usare social network come Facebook per organizzarsi e comunicare, consentendo la raccolta di informazioni su chi sono, cosa fanno e chi li sostiene.

Ma allo stesso tempo vediamo che l’autocensura è in crescita. E questa probabilmente è la sfida più grande che dovremo affrontare. Perché non solo è in crescita sul web, ma anche nelle strade e nelle manifestazioni, dove nelle città che hanno dovuto affrontare forme di repressione più massiccia, il numero delle persone che partecipano sta calando. Anche se le persone che partecipano a movimenti radicali sembrano diventare più numerose, la visibilità che hanno è anche una conseguenza del minor numero di gente in strada.

Lotte come la ZAD a Notre-Dame-des-Landes (occupazione contro un progetto aeroportuale) o la Bure (occupazione contro un sito-discarica nucleare), oltre ad altre più lontane come quelle zapatiste o curde, indicano altre vie: usano propri canali di comunicazione sicuri, e utilizzano intelligentemente i social network come modo per diffondere la loro lotta e federare numerose persone.

Ma un attacco recente all’occupazione della Bure, con il sequestro di tutti i computer e device elettronici degl’occupanti, indica che anche la repressione si sta evolvendo.

Link:

[1] Consultare l’articolo (incompleto) di wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_in_France#Blocking_of_ten_websites_in_March_2015

[2] https://www.cnil.fr/fr/controle-du-blocage-administratif-des-sites-la-personnalite-qualifiee-presente-son-2eme-rapport

[3] https://zad.nadir.org/

[4] https://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/

[5] https://vmc.camp/

[6] https://eprivacy.laquadrature.net/en/

Ringraziamo staka per la collaborazione nella traduzione di quest’intervista

Credo che il sito di Ristretti.it sia ora abbastanza conosciuto da chi segue questo bloggino, e forse qualcuna/o avrà scelto di iscriversi alla newsletter. Da oggi si cambia: un articolo al giorno notiziario dal e sul carcere di Ristretti.it (qui). Oggi vi propongo l’articolo di Antonio Mattone “Bimbi in carcere, la pena scontata da chi non ha colpe” tratto da Il Mattino. Le immagini e il video sono scelti da me.

Il Mattino, 23 ottobre 2017

“Non chiudere, non chiudere!”, urlava il bambino alla poliziotta penitenziaria che al termine della giornata doveva far rientrare in cella il minore con la madre detenuta. Una scena straziante che si ripeteva tutte le sere. Invece la figlia di una straniera, reclusa nel carcere di Avellino, appena entrata in prigione con la madre, aveva smesso di parlare e di sorridere. Comportamenti diversi di piccole esistenze che in questi anni sono state rinchiuse negli istituti di pena senza aver commesso un reato, ma che usciranno da questa esperienza con un trauma indelebile.

“Non chiudere, non chiudere!”, urlava il bambino alla poliziotta penitenziaria che al termine della giornata doveva far rientrare in cella il minore con la madre detenuta. Una scena straziante che si ripeteva tutte le sere. Invece la figlia di una straniera, reclusa nel carcere di Avellino, appena entrata in prigione con la madre, aveva smesso di parlare e di sorridere. Comportamenti diversi di piccole esistenze che in questi anni sono state rinchiuse negli istituti di pena senza aver commesso un reato, ma che usciranno da questa esperienza con un trauma indelebile.

Sono i bambini dietro le sbarre, che scontano una condanna assieme alle loro madri. Le colpe delle madri ricadono sui figli. Mai detenzione è stata così ingiusta. Una vicenda che resta nell’ombra, delle galere e delle coscienze, ma che è venuta alla ribalta il mese scorso grazie a Radio Radicale, che ha dato la notizia di un bimbo di un anno che, nel carcere di Gazzi a Messina, ha ingerito un topicida collocato da un agente, perché il reparto era evidentemente infestato dai ratti. Figlio di una donna nigeriana, condannata per il reato di immigrazione clandestina, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e, dopo essere stato dichiarato fuori pericolo, è potuto tornare in carcere da sua madre.

Il 30 settembre scorso erano sessantacinque i bambini rinchiusi negli istituti di pena italiani, di cui trentasei stranieri, distribuiti in tredici strutture della penisola. Trentuno vivono all’interno dei penitenziari, nei reparti denominati “nido”, mentre gli altri risiedono nei quattro Icam (Istituti a custodia attenuata per le detenute madri) di Venezia, Milano, Torino e Lauro di Nola, mentre quello di Cagliari resta vuoto.

Queste strutture, istituite da una legge approvata nel 2011 ed entrata in vigore nel 2014, prevedono la detenzione in un ambiente accogliente e meno oppressivo delle galere. Qui le detenute che non sono sottoposte ad esigenze cautelari dovute a gravi reati, possono tenere con se i figli fino a sei anni e non più fino a tre come invece avviene per chi resta in carcere. Tuttavia, pur avendo un aspetto esteriore più a misura di bambino, restano luoghi di contenimento, delle prigioni a tutti gli effetti.

L’ICAM di Lauro (AV). “…. Forse si potrebbe pensare ad una terza via, come la possibilità di scontare la pena in Case famiglia protette che sono pur previste dal provvedimento legislativo del 2011, di cui ne esiste solo una a Roma….”

Emblematico è il caso di Lauro, dove una efficiente e funzionale struttura a custodia attenuata per tossicodipendenti è stata smantellata e riconvertita in Icam, con la modica spesa di 600mila euro, lasciando scoperto un servizio di cui c’è un grande bisogno, visto che circa un terzo dei detenuti italiani ha problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti. Con i nuovi arrivi di pochi giorni fa l’Icam campano si è popolato di 5 madri e 6 bambini, ma è evidente che si tratta di un progetto sovradimensionato che difficilmente raggiungerà la capienza prevista di 35 posti. Era proprio necessario spendere tutti questi soldi pubblici per una struttura che non funzionerà mai a pieno regime e che ha di fatto lasciato sguarnito un importante presidio?

La detenzione dei minori in strutture carcerarie è una pratica contraria ai diritti umani. Hanno volti spenti ed occhi tristi questi bambini, il loro sguardo sbatte sempre contro un muro. Vivono seguendo i ritmi del carcere e non quelli propri della loro età. Privi del calore di una famiglia, si abituano alle urla e ai rumori della galera, crescendo aggressivi e rabbiosi. Imparano i termini del linguaggio carcerario, come andare all’ora d’aria, la matricola, l’udienza e tanti non hanno mai visto il mare. “Perché mi chiudono a casa quando torno a casa?” chiedeva il piccolo Giacomo recluso a Sollicciano ad un compagno di classe.

Se poi accade che si devono ricoverare in ospedale, come il piccolo di Messina, ci vanno da soli, senza madre. Anzi accompagnati dagli agenti che poi a turno gli fanno compagnia.

Io non so se per i bambini è opportuna una permanenza più lunga in un luogo chiuso come gli Icam accanto alla madre, o piuttosto farli restare “solo” nei primi tre anni di vita nei nidi per poi restituirli ad una vita normale, pur senza la presenza materna. In ogni caso il distacco dalla madre a tre o a sei anni rappresenta un ulteriore trauma.

Forse si potrebbe pensare ad una terza via, come la possibilità di scontare la pena in Case famiglia protette che sono pur previste dal provvedimento legislativo del 2011, di cui ne esiste solo una a Roma. Penso anche al progetto delle case di accoglienza di associazioni di volontariato e di istituti religiosi promosso dagli ispettori dei cappellani delle carceri italiane. Una iniziativa finanziata dalla Cei che in 4 anni ha coinvolto 27 donne con i loro figli e che è costata appena 30 euro al giorno per ogni mamma, e che attende nuove risorse economiche per poter continuare.

Spendere i soldi in case famiglia invece che in Icam, con un esiguo numero di detenute coinvolte, che per lo più devono espiare piccoli reati, può rappresentare la fine di una condanna emessa senza una sentenza. Intanto, al quarto piano del padiglione Roma del carcere di Poggioreale campeggia ancora la scritta “passeggio bambini”, a memoria di una vergogna non ancora cancellata.

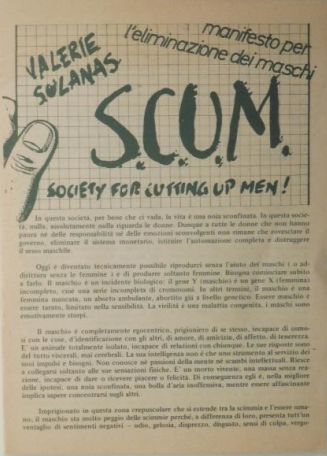

“Ne uccide più la parola che la spada” è un modo di dire che viene generalmente accettato come veritiero ma che, a mio avviso, troppo spesso viene usato strumentalmente. Anche per questo trovo particolarmente interessante l’iniziativa delle due giornate di studi interdisciplinari organizzate a Catania dal Centro interdisciplinare di studi di genere Genus e dal Dipartimento di scienze umanistiche dell’Università di Catania (24 e 25 ottobre) che consente di andare più a fondo sul tema e anche di rendere giustizia a Valerie Solanas, autrice di SCUM (acronimo di “Society for Cutting Up Men”) libro che fece scalpore alla sua uscita (diffuso in ciclostilato dall’autrice nel 1967, venne poi pubblicato senza il suo consenso nel 1968). E aggiungo che il fatto che questa iniziativa avvenga in Sicilia – regione che ancora a troppi e troppe piace ritenere arretrata se non peggio – me la fa apprezzare ancora di più. Nella seconda giornata verrà anche presentato il volume “Trilogia SCUM. Scritti di Valerie Solanas” (VandA e-publishing, 2017) a cura di Stefania Arcara e Deborah Ardilli. Il libro sarà disponibile dal 24 ottobre su IBS: http://bit.ly/2gMhXl5 Amazon: http://amzn.to/2xL5bOe e Kobo: http://bit.ly/2yo2a5O.

“Ne uccide più la parola che la spada” è un modo di dire che viene generalmente accettato come veritiero ma che, a mio avviso, troppo spesso viene usato strumentalmente. Anche per questo trovo particolarmente interessante l’iniziativa delle due giornate di studi interdisciplinari organizzate a Catania dal Centro interdisciplinare di studi di genere Genus e dal Dipartimento di scienze umanistiche dell’Università di Catania (24 e 25 ottobre) che consente di andare più a fondo sul tema e anche di rendere giustizia a Valerie Solanas, autrice di SCUM (acronimo di “Society for Cutting Up Men”) libro che fece scalpore alla sua uscita (diffuso in ciclostilato dall’autrice nel 1967, venne poi pubblicato senza il suo consenso nel 1968). E aggiungo che il fatto che questa iniziativa avvenga in Sicilia – regione che ancora a troppi e troppe piace ritenere arretrata se non peggio – me la fa apprezzare ancora di più. Nella seconda giornata verrà anche presentato il volume “Trilogia SCUM. Scritti di Valerie Solanas” (VandA e-publishing, 2017) a cura di Stefania Arcara e Deborah Ardilli. Il libro sarà disponibile dal 24 ottobre su IBS: http://bit.ly/2gMhXl5 Amazon: http://amzn.to/2xL5bOe e Kobo: http://bit.ly/2yo2a5O.

Ringrazio particolarmente Stefania Arcara per la disponibilità con cui si è prestata ad offrirci questa presentazione dell’iniziativa.

Le due giornate di studi interdisciplinari intitolate “Ne uccide più la parola” partono da una riflessione di Judith Butler sullo “hate speech”, cioè il linguaggio dell’odio. In particolare da questa citazione: “Il problema del parlare ingiurioso pone la questione di quali parole feriscano, quali rappresentazioni offendano, indicando che focalizziamo l’attenzione su quelle parti del linguaggio che sono enunciate, enunciabili e rese esplicite. Tuttavia, l’offesa linguistica sembra essere effetto non solo delle parole che ci vengono rivolte, ma anche del modo in cui ciò avviene, un modo – una disposizione o un atteggiamento convenzionale – che interpella e costituisce un soggetto”. (J. Butler, “Parole che provocano. Per una politica del performativo”, 2010 – Raffaello Cortina Editore).

La prima giornata indaga vari temi legati a diversi contesti storico-culturali, con un’attenzione anche all’Orientalistica. La seconda giornata invece è dedicata interamente alla figura di Valerie Solanas, e comprenderà, oltre a tre interventi, la presentazione del volume appena pubblicato Trilogia SCUM. Scritti di Valerie Solanas, a cura di Stefania Arcara e Deborah Ardilli, Milano, VandA e-publishing, 2017.

La prima giornata indaga vari temi legati a diversi contesti storico-culturali, con un’attenzione anche all’Orientalistica. La seconda giornata invece è dedicata interamente alla figura di Valerie Solanas, e comprenderà, oltre a tre interventi, la presentazione del volume appena pubblicato Trilogia SCUM. Scritti di Valerie Solanas, a cura di Stefania Arcara e Deborah Ardilli, Milano, VandA e-publishing, 2017.

La giornata si chiuderà con una performance tratta dalla commedia della stessa Solanas intitolata Up Your Ass (In culo a te), del 1965, che era finora inedita in Italia e che è inclusa nel volume insieme ad un altro inedito, il racconto Come conquistare la classe agiata: prontuario per fanciulle (1966). Il volume contiene ovviamente anche il famoso Manifesto SCUM, che è stato ritradotto appositamente dalle curatrici Stefania Arcara e Deborah Ardilli. A differenza delle altre traduzioni italiane, peraltro distorte da errori ed equivoci traduttivi, la traduzione da loro fatta per il volume Trilogia SCUM è stata condotta sul testo originale, nella versione integrale approvata dall’autrice.

Per tutta la vita Solanas non ricevette un centesimo dalla vendita delle numerosissime edizioni e traduzioni di SCUM in tutto il mondo. Solo nel 1977, fallita l’Olympia Press, i diritti tornano a Solanas che finalmente ripubblica, ancora in proprio, l’edizione corretta, da lei stessa rivista.

Per tutta la vita Solanas non ricevette un centesimo dalla vendita delle numerosissime edizioni e traduzioni di SCUM in tutto il mondo. Solo nel 1977, fallita l’Olympia Press, i diritti tornano a Solanas che finalmente ripubblica, ancora in proprio, l’edizione corretta, da lei stessa rivista.

La lettura che forniamo nell’introduzione è una lettura politica femminista. Non ci interessa una lettura “biologista”, che prenda alla lettera Solanas nel momento in cui provocatoriamente sostiene che il maschile sia geneticamente inferiore al femminile, quanto invece le sue analisi sociali sul genere come rapporto di potere, in grande anticipo sui tempi e attuali ancora oggi.

La ragione dello scandalo provocato dalle argomentazioni di Solanas nel Manifesto, infatti, non sta tanto nel contenuto violento ed “estremista” del testo, quanto nel posizionamento del soggetto che lo esprime: un soggetto subalterno e reietto considerato particolarmente pericoloso – una lesbica mascolina, proletaria, con un linguaggio volgare e uno sguardo di sfida, una fuorilegge del genere («gender outlaw»).

Inoltre nel volume mettiamo in evidenza la sua critica radicale al sistema, compreso il sistema monetario e del lavoro, la sua idea di “s-lavoro”, la sua invocazione dell’uso della tecnologia e dell’automazione, il suo rifiuto della maternità come realizzazione delle donne, la denuncia del lavoro gratuito svolto dalle donne oppresse attraverso l’istituzione patriarcale del matrimonio.

E naturalmente la critica alla maschilità, ma anche alle donne complici del patriarcato. Infatti in Manifesto SCUM gli uomini sono oggetto del discorso, e mai interlocutori. Solanas lo dice esplicitamente: il vero conflitto non è tanto quello con gli uomini, ma quello con coloro che lei chiama le “Figlie di Papà”. Le donne cioè, che non hanno preso coscienza della propria oppressione, e magari credono di ottenere benefici dalla propria posizione subordinata.”

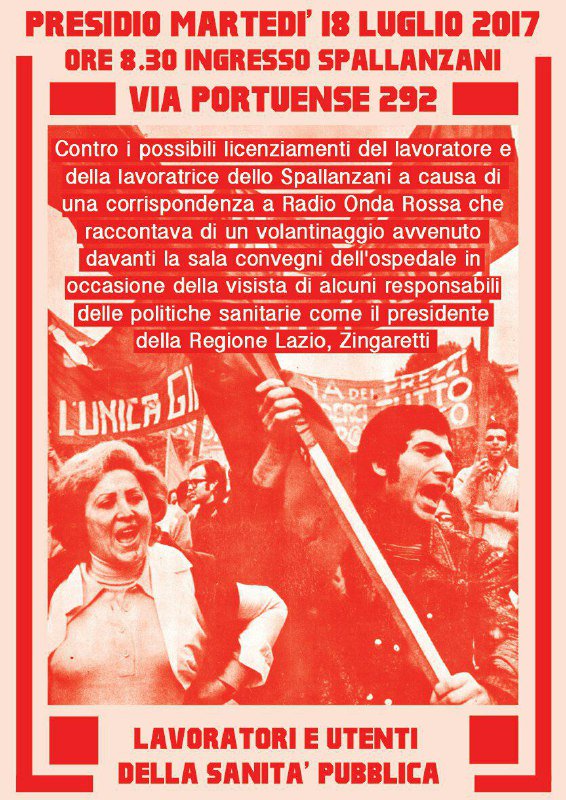

E’ una vicenda importante che interessa tutte e tutti. Da un po’ di tempo i padroni e i dirigenti privati e pubblici vogliono esercitare un potere anche sul modo di pensare e di esprimersi dei dipendenti. Così si torna alla schiavitù.

Ricordiamo a lorsignori che il rapporto di lavoro riguarda soltanto la prestazione lavorativa del dipendente in cambio di un salario. Non riguarda un dominio totale su ogni azione e ogni pensiero di chi lavora, ciascuno/a può esprimersi liberamente e indipendentemente dagli interessi e dall’immagine pubblicitaria dell’azienda per cui lavora.

LIBERTA’ DI PAROLA PER I LAVORATORI e LE LAVORATRICI

Alessia e Lorenzo sospesi per 4 mesi e denunciati perché in un’ intervista radiofonica difendono i diritti dei lavoratori, delle lavoratrici e degli utenti della sanità. La voce di chi lotta per una sanità pubblica, gratuita, universale e di qualità non può essere silenziata da provvedimenti di tipo repressivo da parte dello strapotere delle aziende che con il supporto di leggi come la Brunetta e la Madia si permettono di decidere sulla vita dei lavoratori e delle lavoratrici.

Le nostre voci e le nostre grida devono diventare tantissime e rumorose per fermare la repressione delle aziende e per opporci al silenzio dei sindacati collaborazionisti.

La lotta di Alessia, Lorenzo e del Coordinamento dei lavoratori e delle lavoratrici dello Spallanzani vorremmo diventasse quella di tutti e tutte perché è la lotta per difendere la nostra Salute: Roma è l’unica tra le 28 capitali dell’Ue ad avere peggiorato i suoi indicatori di salute negli ultimi anni.

Tagli, privatizzazioni, esternalizzazioni dei servizi, blocco delle assunzioni, favorire servizi come l’intramoenia, liste d’attesa di mesi, lo sfruttamento dei lavoratori non hanno fatto altro che corrodere il sistema sanità pubblica fino a portare ad un aumento della mortalità e ad un peggioramento delle malattie croniche.

Il 18 luglio davanti a questo Istituto centinaia di persone hanno portato solidarietà a Lorenzo ed Alessia. Tre mesi dopo torniamo davanti a questo Istituto per dimostrare che Alessia e Lorenzo non sono soli e per chiedere l’ immediata revoca delle sospensioni e della denuncia penale.

Il 18 luglio davanti a questo Istituto centinaia di persone hanno portato solidarietà a Lorenzo ed Alessia. Tre mesi dopo torniamo davanti a questo Istituto per dimostrare che Alessia e Lorenzo non sono soli e per chiedere l’ immediata revoca delle sospensioni e della denuncia penale.

Vogliamo rispetto per i lavoratori, le lavoratrici e le loro condizioni di lavoro, rivendichiamo il diritto ad un orario che non ci riduca allo stremo, chiediamo assunzioni stabili, vogliamo la fine dei ricatti e dei provvedimenti disciplinari, pretendiamo tutto quello che ci spetta e non ci stancheremo di lottare per ottenerlo.

SABATO 21 OTTOBRE ORE 10

ENTRATA SPALLANZANI – VIA PORTUENSE 292

ASSEMBLEA PUBBLICA E MOBILITAZIONE

Coordinamento Lavoratori e Lavoratrici Spallanzani

Lavoratori Lavoratrici e Utenti della Sanità

Powered by R*