Questa la prefazione di Stefano Maggi, professore ordinario di Storia contemporanea, Università degli studi di Siena, e presidente della Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità.

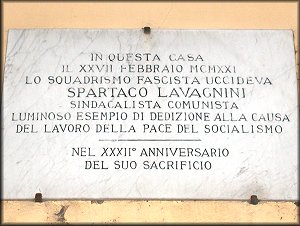

“Il libro di Massimo Taborri, studioso attento ai particolari storici e molto apprezzato per le ricerche sui ferrovieri, si inserisce in un filone poco conosciuto e caratterizzato da uno scarso “scavo” di fonti archivistiche. Questa ricerca attraversa tutto il ventennio fascista, a partire dal 1922, con i primi scontri tra fascisti e ferrovieri a Roma.

Il testo prende quindi avvio dal periodo precedente la “marcia su Roma” e prosegue con la cosiddetta “epurazione” avviata nel 1923, che portò al licenziamento di migliaia di ferrovieri, esonerati dal servizio, spesso con la motivazione fittizia dello “scarso rendimento”. Uno degli atti iniziali del nuovo governo guidato da Benito Mussolini fu infatti la nomina di un commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato, che realizzò in un paio d’anni una grande “epurazione” degli elementi “sovversivi”. Poco dopo si ebbe la costruzione di un apparato di controllo sui ferrovieri, che erano i lavoratori più sindacalizzati e politicizzati nel panorama italiano: dal maggio 1923 fu infatti istituita la Milizia ferroviaria, con funzioni di controllo sull’ordine pubblico in treni e stazioni, ma anche sui dipendenti.

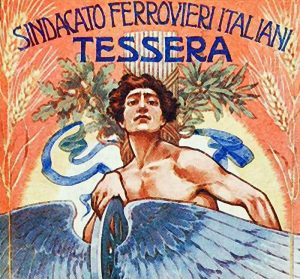

Nel volume, il lettore può seguire con crescente interesse una narrazione che si snoda attraverso lo “sciopero legalitario” dell’agosto 1922, la salita al potere di Mussolini, la soppressione dei sindacati liberi, la costituzione dell’Associazione nazionale ferrovieri fascisti (ANFF) e della Milizia ferroviaria; e poi attraverso le vicende della sezione romana del Sindacato ferrovieri italiani, passando per l’antifascismo e la costituzione del gruppo “Giustizia e Libertà”, per arrivare alla cronaca della Resistenza sui binari.

Nel volume, il lettore può seguire con crescente interesse una narrazione che si snoda attraverso lo “sciopero legalitario” dell’agosto 1922, la salita al potere di Mussolini, la soppressione dei sindacati liberi, la costituzione dell’Associazione nazionale ferrovieri fascisti (ANFF) e della Milizia ferroviaria; e poi attraverso le vicende della sezione romana del Sindacato ferrovieri italiani, passando per l’antifascismo e la costituzione del gruppo “Giustizia e Libertà”, per arrivare alla cronaca della Resistenza sui binari.

Si tratta di una storia vista dal lato dei ferrovieri antifascisti, ma bene inquadrata nella storia generale del periodo. Una storia di sconfitte dei lavoratori e di consenso al regime imposto anche dalle circostanze di repressione.

Il fascismo fu infatti presente tra i ferrovieri, alcuni dei quali aderirono alle nuove idee, anche se la grande maggioranza, dietro la facciata pubblica, conservò nel segreto della coscienza le antiche convinzioni politiche e la memoria dell’importanza avuta dal sindacato di categoria.

La famosa “Littorina Aln. 56”. Secondo quanto ha stabilito una ricerca storiografica dello studioso Alexander Cockburn, a differenza di quanto ci ha tramandato la tradizione, non è vero che durante il fascismo i treni arrivassero sempre in orario. In realtà – secondo lo studio di Cockburn – i treni locali nell’epoca mussoliniana accumulavano spesso un ampio ritardo ma Mussolini, da abile stratega, impose ai giornali di non riportare queste notizie e di propagandare il mito della puntualità ferroviaria.

Va anche ricordato che le ferrovie ebbero un ruolo da protagonista nelle politiche dei servizi pubblici del ventennio fascista, fatto che portò a coniare il noto slogan dei “treni in orario”, frutto della propaganda messa in piedi dal regime, ma anche di una ritrovata efficienza del meccanismo ferroviario. Alcuni osservatori notarono tuttavia che erano in orario i treni “di bandiera”, mentre sulle linee minori le cattive condizioni del materiale rotabile e del sedime ferroviario erano spesso causa di ritardi.

Una breve panoramica sulle ferrovie di questo periodo porta a notare che negli anni ’20 si registrò un forte aumento dei viaggi più prestigiosi, con i grandi espressi di sola prima classe nazionali e internazionali. Il periodo compreso tra la creazione del Ministero delle Comunicazioni nel 1924 e l’inizio seconda guerra mondiale registrò importanti innovazioni tecnologiche: dopo gli espressi degli anni ’20, nei primi anni ’30 arrivarono i rapidi a vapore per i servizi più veloci, i “treni popolari” per lo sviluppo del turismo di massa, le littorine per le linee minori, gli elettrotreni per servizi veloci di qualità.  Furono anche completate le prime “direttissime”, come la Roma-Napoli (1927) e la Firenze-Bologna (1934) e furono elettrificati gli itinerari maggiori. Alla fine degli anni ’30, era possibile recarsi da Milano a Reggio Calabria senza utilizzare convogli a vapore. Le percorrenze subirono un dimezzamento sulle ferrovie che erano state elettrificate, ma anche sulle tratte minori dove furono introdotte le littorine con motore diesel.

Furono anche completate le prime “direttissime”, come la Roma-Napoli (1927) e la Firenze-Bologna (1934) e furono elettrificati gli itinerari maggiori. Alla fine degli anni ’30, era possibile recarsi da Milano a Reggio Calabria senza utilizzare convogli a vapore. Le percorrenze subirono un dimezzamento sulle ferrovie che erano state elettrificate, ma anche sulle tratte minori dove furono introdotte le littorine con motore diesel.

Un esempio sull’attenzione ai servizi più importanti rende bene l’idea della rivoluzione rappresentata dalla trazione elettrica. L’itinerario principale Milano-Roma, percorso nel 1922 in 12 ore e 40’ passando per la linea “Porrettana” tra Bologna e Pistoia, fu ridotto a 5 ore e 38 ore nel 1940 con la direttissima Prato-Bologna e con l’elettrotreno rapido. Da Roma a Reggio Calabria si impiegavano nel 1922 ben 17 ore e 50’, ridotti a 8 ore e 35’ nel 1940.

Il progresso dei grandi itinerari si scontrava tuttavia con le prime chiusure dei rami minori, insidiati dalla concorrenza dei pullman, e con l’abbandono delle tramvie extraurbane, che ostacolavano l’incipiente motorizzazione individuale.

Va inoltre notato che la gestione dell’azienda Ferrovie dello Stato, dopo un primo periodo positivo, vide accrescere sempre di più il disavanzo finanziario per la concorrenza dei camion nel trasporto merci, un argomento sul quale si sviluppò un forte dibattito negli anni ’30.

Le condizioni del lavoro in ferrovia registrarono un peggioramento, con aumento degli orari di servizio, che vanificarono la conquista delle 8 ore di lavoro, ottenute nel 1920, ma lo scenario tecnologico ebbe una forte modernizzazione, che portò l’Italia ad avere quasi un terzo di ferrovie elettrificate nella rete FS.

Il libro di Massimo Taborri si snoda attraverso questa storia di repressioni e progressi e affronta nella parte finale, nei capitoli IV e V, la Resistenza dei ferrovieri, concentrandosi sul caso di Roma, ma proiettandosi nell’ultimo capitolo anche fuori del Lazio, con una breve analisi della Resistenza nei compartimenti del nord.

La Resistenza dei ferrovieri romani non fu una Resistenza armata, ma una continua attività di sabotaggio, che emerge anche nel film Il Ferroviere, di Pietro Germi, del 1956, eccellente ricostruzione della vita sociale dei ferrovieri.

Il protagonista, Andrea Marcocci, “macchinista di prima classe”, in una serata al bar del circolo, dopo essere stato giudicato da una commissione d’inchiesta per un mancato disastro alla stazione di Bologna, ricorda con enfasi le vicende della Resistenza di qualche anno prima: “Vent’anni di belle parole, prima ce le dicevamo di nascosto, all’orecchio… d’inverno ci si scaldava con le belle parole… quando in casa non c’era manco un truciolo per la stufa e noi a parlare di giustizia… e intanto… e intanto i dritti pigliavano la tessera e facevano carriera… probabilmente anche qualcuno di quei quattro che ieri stavano in poltrona a giudicare me, Marcocci.

E intanto io spalavo carbone o al massimo portavo vecchie caffettiere per i piazzali… e a casa nostra si tirava la cinghia…

E poi la guerra… arrivava un ordine… sabotare… e io pronti e giù… giù per la linea di Cassino con quegli altri dannati sopra che sputavano bombe… Io, io sono sceso dal treno e ho aiutato i partigiani a rovesciarlo nella scarpata…”.

Il ruolo antifascista dei ferrovieri italiani e le loro gesta durante la Resistenza non avevano finora stimolato molti studi, nonostante si fosse pensato fin dal 1945 a ricostruirne le vicende per la Liberazione dal nazi-fascismo. Così come, del resto, ben poco si conosce sugli scioperi dei ferrovieri e sul loro ruolo politico nel “biennio rosso” 1919-20.

Il ruolo antifascista dei ferrovieri italiani e le loro gesta durante la Resistenza non avevano finora stimolato molti studi, nonostante si fosse pensato fin dal 1945 a ricostruirne le vicende per la Liberazione dal nazi-fascismo. Così come, del resto, ben poco si conosce sugli scioperi dei ferrovieri e sul loro ruolo politico nel “biennio rosso” 1919-20.

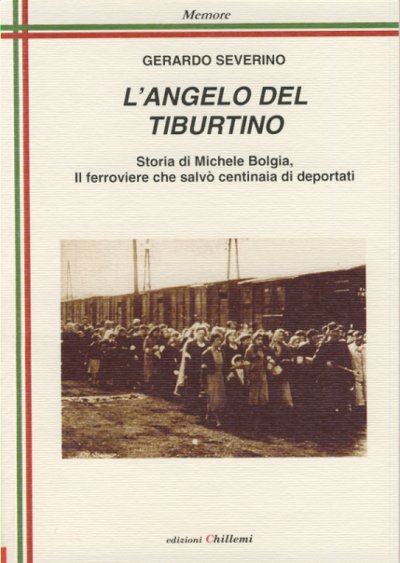

Eppure, vista l’importanza della ferrovia in tutto il ventennio fascista, la funzione dei suoi lavoratori non fu per niente trascurabile ed emerse in modo particolare dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, per il fatto che i sabotaggi dei treni a opera del personale ferroviario facevano parte di una sorta di prima linea della Resistenza. I sabotaggi ostacolavano o impedivano gli spostamenti ai Tedeschi e non di rado il trasporto di prigionieri verso i campi di concentramento.

La ricerca di Taborri sul caso di Roma e del Lazio è importante anche perché gli episodi di antifascismo legati ai ferrovieri furono numerosi, sia per la quantità di dipendenti FS, visto che a Roma si trovava la Direzione generale, sia per la presenza della linea del fronte, che segnò il confine fra la Repubblica Sociale e il territorio controllato dagli Alleati, fra l’ottobre 1943 e il giugno 1944.

Il lavoro è il frutto dell’analisi di fonti documentarie inedite, con una approfondita ricerca all’Archivio centrale dello Stato, sapientemente combinate con interviste ai ferrovieri protagonisti di quel periodo, raccolte in anni di studio di questa tematica.

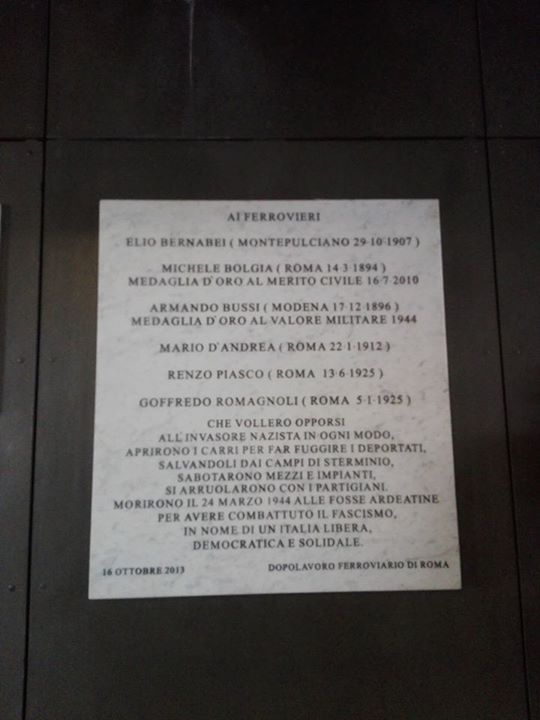

La ricerca – scrive Massimo Taborri – è anche un omaggio al coraggio e alla coerenza di tanti ferrovieri antifascisti, e soprattutto ai sei ferrovieri morti alle Fosse Ardeatine nel marzo del ’44. A loro non è stato mai dedicato un volume, come non è stato mai compilato un elenco dei caduti nella Resistenza, diversamente dai ferrovieri caduti nella prima guerra mondiale.

La ricerca – scrive Massimo Taborri – è anche un omaggio al coraggio e alla coerenza di tanti ferrovieri antifascisti, e soprattutto ai sei ferrovieri morti alle Fosse Ardeatine nel marzo del ’44. A loro non è stato mai dedicato un volume, come non è stato mai compilato un elenco dei caduti nella Resistenza, diversamente dai ferrovieri caduti nella prima guerra mondiale.

Il volume è corredato da un inedito elenco biografico dei principali esponenti dell’antifascismo e della Resistenza tra i ferrovieri del compartimento di Roma, dall’elenco dei ferrovieri caduti sotto i ripetuti bombardamenti della città e da un interessante confronto sulla memoria dei ferrovieri e sul caso francese.